撒母耳记下简介

编者序

这一系列《丁道尔旧约圣经注释》丛书的目的,与它的姊妹作《丁道尔新约圣约注释》系列一样,旨在提供研经者每一卷旧约最精简、资料最新的注释,主要的着重点在于解释经文原意。大部分批判的问题都在导论与增注中讨论,但避免过度专业化。

在这一系列丛书中,每位作者当然都可以提出他们自己不同的贡献,针对所有争论点表达他们自己的观点。在必要的篇幅限制内,他们经常引起我们注意一些解释,虽然不是他们自己的看法,但却代表其他真诚之基督徒所陈述的结论。

撒母耳记上下,记载了神的百姓以色列从士师时期过渡到最初的君主政体之历史。扫罗(君王谱系中的第一位)的悲剧与他的继位者大卫的得胜(尽管他长期与扫罗苦斗,后来又有家庭内部的斗争),对现代读者而言具有许多教训。书中另一个主要人物撒母耳,也是一位有影响力的领袖,身兼先知、祭司与士师。这两卷书有着大量直言不讳的人物故事(好事与坏事兼具),并且为后续之分裂国度的历史作好前奏。包德雯(Joyce Baldwin)对于这一切文学与属灵价值,皆以敏锐的监赏力加以处理,向我们指出,撒母耳记在今日仍能鲜活地向我们说话。

尤其是旧约圣经,没有一本中英文译本能充分反映出原来的经文。虽然这本注释书是根据修订标准本(Revised Standard Version;中译本则是根据和合本),却也经常提及其他的译本,有时候作者也会提供自己的解释。若有必要,会将希伯来字音译,以帮助那些不熟悉这个语文的人,可以辨识所讨论的字。本书从头至尾都假设读者手边随时备有一本(或更多本)可靠的中英文圣经译本。

人们对于旧约圣经之意义与资讯的兴趣,迄今仍未稍减;所以希望本系列丛书能帮助大家,更多有系统地研读圣经中所记载,神的启示、旨意和行事的法则。但愿这些书能帮助许多人,在今日了解、回应神的话语,这是编者、出版者与作者的祷告。

魏兹曼(D. J. Wiseman)

每一个为圣经撰写注释书的人,多少都吸取了从前撰写注释书之人的心血结晶。过去这二、三十年来,撒母耳记尤其备受重视,不只是有注释书,还有针对该书的文学技巧、神学解释,甚至是专业性、细节上所作的学术探讨(其中有些是因着新发现的抄本而引起的)。因而产生的作品可以形成一座小图书馆,包括数种语言在内。最近的一份参考书目就包括了259部著作,但这在目前而言当然是不完整的,因为随时都有新的作品刊印出来。那么,为什么还要为撒母耳记上下,添上另一部注释书呢?

多年以来,我一直为了训练在世界各地服事的基督徒而从事旧约圣经的教导工作;这些学生以及教会中的平信徒,几乎没有时间或机会去研究学术著作,更别提可以相当敏锐地质疑这些著作是否适切。我的目的是要在导论中说明,目前研究撒母耳记的状况,藉以「预先布局」,然后在注释中,将我所认为对于理解经文似乎是最为重要的解释,涵括在内。由于本系列丛书的篇幅所限,必须有高度的筛选,那些需要更详细、更专业的注释书的人,我愿推荐葛登(R. P. Gordon)博士的著作;遗憾的是,当我在撰写撒母耳记上时,他的注释书尚未出版,因而无福从中请益。我也要感谢其他许多人,这些从注脚中可以明显看出来;但即使是这样,这份名单仍然是不完整的,因为在过去这些岁月中,其他人的著作已经成了我思考的一部分。

我希望能够向几个人表达谢忱:布里斯托三一学院的麦

包德雯(Joyce Baldwin)

简写一览

|

Alter |

|

R. Alter, The Art of Biblical Narrative (London: George Allen & Unwin, 1981). |

|

ANEP |

J. B. Pritchard, The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament (New Jersey: Princeton University Press, 1954; 21969). |

|

|

ANET |

J. B. Pritchard (ed.), Ancient

Near Eastern Texts Relating to the Old Testament ( |

|

|

AOTS |

D. Winton Thomas (ed.), Archaeology and Old Testament Study (Oxford: Oxford University Press, 1967). |

|

|

AV |

English Authorized (King James,英皇钦定本) Version, 1611. |

|

|

BA |

Biblical Archaeologist. |

|

|

BAR |

Biblical Archaeology Review. |

|

|

BASOR |

Bulletin of the American Schools of Oriental Research. |

|

|

BDB |

F. Brown, S. R. Driver and C. A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Oxford: Oxford University Press, 1906). |

|

|

BeO |

Bibbia e Oriente. |

|

|

BJRL |

Bulletin of the John Rylands Library. |

|

|

Bright |

J. Bright, A History

of |

|

|

|

布赖特着,《以色列史》,萧维元译,基督教文艺出版社,41986。 |

|

|

BT |

The Bible Translator. |

|

|

CBQ |

Catholic Biblical Quarterly. |

|

|

DOTT |

D. W. Thomas (ed.), Documents of Old Testament Times (London: T. Nelson & Sons, 1958). |

|

|

Driver 1909 |

S. R. Driver, Introduction

to the Literature of the Old Testament ( |

|

|

Driver 1913 |

S. R. Driver, Notes on

the Hebrew Text of the Books of Samuel ( |

|

|

EOPN |

A. R. Millard and D. J. Wiseman (eds.), Essays on the Patriarchal Narratives (Leicester: Inter-Varsity Press, 1980). |

|

|

Eslinger |

L. M. Eslinger, Kingship of God in Crisis, A Close Reading of 1 Samuel 1-12 (Sheffield: Almond/JSOT Press, 1985). |

|

|

ET |

English Translation. (英译) |

|

|

ExpT |

The Expository Times. |

|

|

Fokkelman 1981 |

J. P. Fokkelman, Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel, A full interpretation based on stylistic and structural analyses, vol. 1 King David (Ⅱ Sam. 9-20 & I Kings 1-2) (Assen: Van Gorcum & Co., 1981). |

|

|

Fokkelman 1986 |

J. P. Fokkelman, Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel, A full interpretation based on stylistic and structural analyses, vol. 2 The Crossing Fates (I Sam. 13-31 & II Sam. 1) (Assen: Van Gorcum & Co., 1986). |

|

|

GNB |

Good News Bible: Today's English Version(现代中文译本), 1976. |

|

|

Gordon 1984 |

R. P. Gordon, 1 & 2 Samuel, Old Testament Guides (Sheffield: JSOT Press, 1984). |

|

|

Gordon 1986 |

R. P. Gordon, 1 & 2 Samuel, A Commentary (Exeter: Paternoster Press, 1986). |

|

|

Gottwald |

N. K. Gottwald, The Tribes

of Yahweh, A Sociology of the Religion of Liberated |

|

|

Gunn 1980 |

D. M. Gunn, The Fate of King Saul, An Interpretation of a Biblical Story (Sheffield: JSOT Press, 1980). |

|

|

Gunn 1982 |

D. M. Gunn, The Story of King David, Genre and Interpretation (Sheffield: JSOT Press, 1982). |

|

|

Hertzberg |

H. W. Hertzberg, 1 & 2 Samuel, A. Commentary, The Old Testament Library (London: SCM Press, 1964). |

|

|

HUCA |

|

|

|

IBD |

J. D. Douglas et al, (eds.), The Illustrated Bible Dictionary, 3 vols. (Leicester: Inter-Varsity Press, 1980). 此套书的文字部分即 New Bible Dictionary ,已有中译本,书名《圣经新辞典》,天道书楼,1996年初版。 |

|

|

IDB |

G. A. Buttrick et al. (eds.), The Interpreter's Dictionary of the Bible, 4 vols. (Nashville: Abingdon Press, 1962). |

|

|

IDBS |

K. Crim et al. (eds.), The Interpreter's Dictionary of the Bible Supplementary Volume (Nashville: Abingdon Press, 1976). |

|

|

JB |

The Jerusalem Bible(耶路撒冷圣经), Standard Edition, 1966. |

|

|

JBL |

Journal of Biblical Literature. |

|

|

JCS |

Journal of Cuneiform Studies. |

|

|

Jobling |

D. Jobling, The Sense of Biblical Narrative: Three Structural Analyses in the Old Testament (1 Samuel 13-31, Numbers 11-12, 1 Kings 17-18) (Sheffield: JSOT Press, 1978). |

|

|

JSOT |

Journal for the Study of the Old Testament. |

|

|

JSS |

Journal of Semitic Studies. |

|

|

JTS |

Journal of Theological Studies. |

|

|

JTVI |

Journal of Transactions of the Victoria Institute. |

|

|

Keil and Delitzsch |

C. F. Keil and F. Delitzsch, Biblical Commentary on the Books of Samuel (Edinburgh: T. & T. Clark, 1866). |

|

|

Kirkpatrick 1880 |

A. F. Kirkpatrick, The

First Book of Samuel, with Map, Notes and Introduction, The |

|

|

Kirkpatrick 1881 |

A. F. Kirkpatrick, The

Second Book of Samuel, with Maps, Notes and Introduction, The |

|

|

LXX |

The Septuagint (pre-Christian Greek version of the Old Testament). 七十士译本。 |

|

|

Mauchline |

J. Mauchline (ed.), 1 and 2 Samuel, New Century Bible (London: Marshall, Morgan & Scott, 1971). |

|

|

McCarter 1980 |

P. Kyle McCarter, Jr., I Samuel, A New Translation with Introduction, Notes and Commentary, The Anchor Bible 8 (New York: Doubleday & Co., 1980). |

|

|

McCarter 1984 |

P. Kyle McCarter, Jr., II Samuel, A New Translation with Introduction, Notes and Commentary, The Anchor Bible 9 (New York: Doubleday & Co., 1984). |

|

|

McKane |

W. McKane, I & II Samuel, Introduction and Commentary, Torch Bible Commentaries (London: SCM Press, 1963). |

|

|

MS (S) |

manuscript (s).(抄本) |

|

|

MT |

Massoretic Text. (马索拉经文) |

|

|

NAB |

New American Bible, 1970. |

|

|

NBA |

J. J. Bimson, J. P. Kane, J. H. Paterson and D. J. Wiseman (eds.), New Bible Atlas (Leicester: Inter-Varsity Press, 1985). |

|

|

NBC |

D. Guthrie, J. A. Motyer

et al. (eds.), New Bible Commentary ( |

|

|

|

The New English Bible: Old Testament(新英文圣经), 1970. |

|

|

NICOT |

The New International Commentary on the Old Testament. |

|

|

NIDNTT |

C. Brown (eds.), The New International Dictionary of New Testament Theology, 3 vols. (Exeter: Paternoster Press, 1975, 1976, 1978). |

|

|

NIV |

New International Version(新国际本), 1978. |

|

|

Noth |

M. Noth, The Deuteronomistic

History (1957; |

|

|

OTA |

Old Testament Abstracts. |

|

|

PEQ |

|

|

|

POTT |

D. J. Wiseman (eds.), Peoples of Old Testament Times (Oxford: Oxford University Press, 1973). |

|

|

RSV |

American Revised Standard Version(标准修订版): Old Testament, 1952; New Testament, 21971. |

|

|

RV |

English Revised Version(修订本), 1881. |

|

|

TOTC |

Tyndale Old Testament Commentary. (丁道尔旧约圣经注释,校园书房出版社) |

|

|

TynB |

Tyndale Bulletin. |

|

|

Watson |

W. G. E. Watson, Classical Hebrew Poetry, A Guide to its Techniques (Sheffield: JSOT Press, 1984). |

|

|

VT |

Vetus Testamentum. |

|

|

ZAW |

Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. |

撒母耳记在漫长历史中的地位

撒母耳记上下在希伯来文圣经中,原是合起来的一卷书,由希腊文译本率先将之分为上下册,并且将撒母耳记/列王纪称作「Basileiōn A, B, C, D」(国度的四卷书)。耶柔米(Jerome)翻译武加大译本(Vulgate)时,将这名称修正为「列王的四卷书」,AV将之保留作为一个副题,称撒母耳记上下为「列王的第一、第二卷书」;这样,列王纪上下就变成「列王的第三、第四卷书」。如此称呼我们习惯的撒母耳记上下与列王纪上下有其优点,可引我们注意它们之间的连贯性,因为大卫晚年的岁月与其死亡并非记载于撒母耳记下,而是在列王纪上一~二章。历史继续往下延伸,涵盖了四个世纪,直到主前五八七年犹大国败亡与耶路撒冷被毁。自从所罗门死后,国家分成以色列与犹大两国,平行叙述每个国家就需要非常浓缩的记录,选材上的运用非常值得注意。比较起来,分给扫罗的篇幅较少,记载大卫的较多,长达四十章,说明了对这两位君王的不同评价。

约书亚记与士师记是关系到以色列众支派进入迦南,占有并定居该地的记载,但这两卷书依序回顾了摩西优秀的形象,其生平与工作则是记载在出埃及记、利未记、民数记与申命记。创世记不仅说明了亚伯拉罕、以撒、雅各家族的历史,以及雅各与他的众子如何定居在埃及,并在开头几章追溯人类的历史,直到最开端。同样地,当历代志的作者提出他对历史的解释时,也是从家谱开始的,时间是从亚当及至扫罗王。

因此而产生的记载,帮助我们均衡地评估球面的每一个部分,所有后续的历史扩大了我们原本有限的视野,使我们得以和一些人相遇,这些人与我们非常相像,却已经发现了生命中的一些秘密,以致能成为陶德(C. H. Dodd)所谓「生命上老练的人」。「我们在这里(在圣经中)也追溯一个群体的漫长历史,他们对神的信仰曾经历过祝福,也曾经历过严厉的考验。」3这群体的特色是他们坚定的信念──他们认识神;使圣经中之历史(包括撒母耳记)与众不同的,正是他们与神的这种关系。这些书卷不是单用作古史研究者的参考资料,更是神对人类生命所启示出来的解释,任何人都可以在其中找到他们自己生活行为的智慧引导。

撒母耳记上下中所记载的事件,不易推定日期;但亚述人的名单(以他们的名字作为官职年数之人的名单)、列王的名单与历史叙述,使历史学家能够为夸夸(Qarqar)战役确定一个适合的日期──主前八五三年,以色列王亚哈就是在此战役中阵亡的。使用圣经的资料从这定点回头(或向前)推溯,可以获得联合王国的日期,照这方法推算,撒母耳记中事件的日期,约在主前一○五○至九七○年期间。大卫即位可以大略定在主前一○一○与一○○○年之间。

在这个时期,没有一个巨大的世界势力试图控制近东。以色列人所从事的战事是对抗邻邦(其领土与以色列十二支派所占领之地接壤),尤其是非利士人,这是来自克里特(Crete)之军事强国。他们当中有一小部分人早在列祖时期就已定居在迦南地;然而,以色列人一抵达迦南地之后,非利士人已经以武力成名,并且已经占据西南方的海洋平原;他们在那里建立了五个城邦,由

Serānîm(「首领」)所统治。在他们对以色列人的攻击中,表明了他们炼铁工业技术的熟练与在军事上的专精。他们不经意地在以色列内部发展上扮演了重要的角色,因为造成以色列人反复要求立王的,几乎可以肯定是由于非利士人连续的侵略。4在扫罗统治的整个期间,以及在大卫统治的初期,他们一直是以色列人的心腹大患;扫罗与约拿单都死在他们手中;非利士人向东侵入,直抵伯珊(Bethshan),因而控制了约但河谷。然而非利士人却「帮助了大卫的故事向着接续王位而迈进,……大卫成功地抵抗了非利士人,提高了他的声望,却给扫罗添了麻烦;扫罗想要利用非利士人杀害大卫却不奏效(撒上十八29~二十九)。在故事中,非利士人很早就承认了大

等到大卫统治的末期,政治情势已经改变。法治已经管制了突击邻邦的行动;与腓尼基人已经建立了诚摰的关系,东边与北边的国家已经成为大卫帝国的一部分,又以耶路撒冷作为京城。应许给亚伯拉罕的那块「地」,现在从埃及边界延伸到幼发拉底河(和合:伯拉大河;创十五18~21)。

1Alter, 22页,Alter 对圣经的研究带有极广泛之文学监赏的经验,他的目的是「要显明圣经叙述艺术的不同原则」(p. ix);对笔者而言,他的目的已经成功了。他专注在摩西五经与前先知书中,所以在其他书卷中,也从撒母记援引例子。

2Alter, p. 189.

4对于非利士人比较详细的描述,见 AOTS, 404~427页;POTT, 53-78页;T. Dothan, The philistines and their Material Culture (Newhaven and London: Yale University Press, 1982) 。

编纂与作者

古代的图书库是由珍藏的卷轴所组成的,其工作包括辨识这些卷轴,以及也许将之分类,分类是根据它们开头的字或开头几行所涉及的重要人物;为这缘故,撒母耳的名字就被用来辨认具有他名字的书卷。事实上,他在大卫作王之前就已去世了,这证据足使我们不以他为这两卷书的作者;同样的论据也可以应用在「先见撒母耳的书」上,历代志上二十九29提及它是「大卫王始终的事」的资料来源之一。这名字显然不是用来指明作者的。

那么这两卷非比寻常的书是如何形成的呢?这是刺激十八与十九世纪旧约圣经学者(主要在德国)的基本问题,虽然他们一心一意特别从事的,并非撒母耳记,而是摩西五经。他们的方法是将圣经经文按科学的方法加以分析;这运动与威尔浩生(Julius Wellhausen)很有关联,因为他为摩西五经背后假设的档来源提出了典型的理论。6然而他对摩西五经的分析,却与了解撒母耳记,及从宏观了解以色列历史有密切的关系。

底本说(The Documentary Hypothesis)

根据威尔浩生的假说,在圣经最初的书卷中可以辨识出四个层面(J、E、D、P),每一层面都代表一个不同的来源:J 是最早的,以雅巍(Jahweh 或 Yahweh)作为神的名字(按:通常称为「耶典」);E 大约是一个世纪之后,提及伊罗欣(Elohim)作为神的名字(按:通常称为「神典」,因为「伊罗欣」即希伯来文的「神」字);D ──申命记档──等同于主前六二一年约西亚作王期间,在圣殿中发现的书卷(按:称为「申典」);P 是由祭祀的细节、名单与家谱组成的,是祭司所写的,日期定在主前第六或第五世纪(按:称为「祭司典」)。依据威尔浩生的理论看来,摩西五经的书卷是编辑而成的档,是由这些来源选录出来的资料所组成的,这些来源必须从语汇、观点与神学着重点的差异来加以区别。圣经书卷中明显的矛盾、重迭、反复,成为将它们归属于不同来源的理由,这些来源反映出它们被写成之时期的特殊看法。

威尔浩生对此也有特别的兴趣。他是一位历史学者,寻求可靠的档以建构以色列人的历史;为了这个目的,他在一八八三年出版了 Prolegomena zur Geschichte Israels,7他在这本书中扼要说明,他对从创世记到历代志这些圣经书卷之档来源的看法,尤其是从它们的历史可靠性观点来估算。举例来说,在撒母耳记上七~十二章中,他区别出一个后期的来源,撒母耳在其中是「第一等的圣徒」,作为神权政治的领袖,他应该驱策百姓悔改并经历神为其昭雪(撒上七2~17,八,十17~十二25)。但他认为这与出现在撒母耳记上九1~十16这个传统的其余部分完全矛盾。8当他将大卫在历代志与撒母耳记中的画像加以比较时,他在历代志中发现「一个朦胧的圣洁画像,是透过香的烟云而看的」,并且陈述说:「具有历史价值的就只有较古老的传统」。9威尔浩生辨认历史书背后来源的分析法,树立了一个模式,支配着从此以后的批判研究,纵使后来受到形式批判学影响,而近来又有人认为经文是敬拜群体之见证,视经文所传达的讯息本身就是很重要的。然而经过多年的演变,底本说已经有了许多的变化,各种的可能形成了一个复杂的网路。

早期的一个理论是:撒母耳记的背后有两个来源,较早的是摩西五经之 J 文件的续篇,而较晚的则等同于 E。10虽然这理论最初颇有影响力,经过一段长时期后即得不着广泛的支持。艾斯弗特(O. Eissfeldt)则提出一个三重来源的理论,在 J 与 E 之外又加上了 L 资料(按:L 是「平信徒资料」,Lay Source 的简称),却没有得着许多人跟随。11然而无论是假设两条线或三条线的传统,大多数学者的结论是:起源不同可解释撒母耳记上中,据称所发现之明显的重迭与不同的观点。在撒母耳记下,故事已经判断为一个比较连贯的整体,尤其是第九~二十章(与王上一~二章一起),已经以「大卫的宫廷历史」而为人所熟知,并且被形容为「撒母耳至高的历史宝藏」。12这几章圣经之所以赢得推崇,是因为它们经判断为不只是与大卫同代的人,也是直接生活在大卫宫廷中之人所写的。

早期故事的编辑,可能包括了撒母耳的生平、约柜的历史、君主政体草创时期的记述,以及大卫统治时的记录,是由一位元编者汇集在一起的(可能是在被掳期间)。约书亚记与士师记这两卷书都被认为显出了申命记派编辑的痕迹;虽然撒母耳记上与撒母耳记下比较少受到申命记派影响的痕迹,却也被归为申命记派编修者所编辑的。诗歌体的经文──如哈拿之歌(撒上二1~10)与大卫的诗(撒下二十二2~二十三7)──连同附录中额外的资讯(撒下二十一~二十四),都被认为是后来才加进去的,是在本书其余部分已经具体出现之后才加添的。

在继续了解批判学派较近的发展之前,我们先评估在这领域上占优势超过一个世纪以上的底本说背后的方法。这种一致的看法本身就说明了,这方法多么配合十九世纪的知性气氛,以及二十世纪接续的理性主义。

1. 提出圣经书卷的编成问题是完全合理的,然而主要的难题是缺少坚实的证据建立答案。圣经书卷中的确提及一些档,是在写作时可以参考的(如:书十13;撒下一18;王上十一41),证明确有「圣经背后的书卷」,但这些档并没有残存下来。由于缺乏事实的检查,底本说的弱点慢慢地浮现出来;结果出现各种不同的可能,显示出一个理论完全缺少证据会受到多么严重的影响。

2. 威尔浩生与建构底本说的其他人,都是受过严谨训练的学者,并且将语言学、文学与历史知识应用在工作上。他们详细地研读圣经经文,鼓励严谨的学术工作。可是缺点方面,「经文被学者所控制,相较于从前的学者将自己降服在经文之下;经文现在受到他们(威尔浩生等)的工具、方法、推论所支配。支配的因素不再是圣经权威的主张,反倒是科学的方法;科学的方法在这时期十分流行,备受推崇。」13支配的标准是「合理」。

3. 寻求底本的结果,是支离破碎的圣经经文。解剖的过程「封杀了」圣经书卷中原本赐人生命的资讯,然而它们从未停止带着权威说话;在属灵能力之外,经文的文学创作力也经常受人注意,至少,撒母耳记中「大卫宫廷的历史」已经被承认为文学的瑰宝。所以这些书卷的生命力继续再显出其价值。当今摩西五经的研究对典型的底本说提出严厉的批判。14

申命记派的历史(The Deuteronomistic History)

宣称申命记派的编者在撒母耳记中留下痕迹(虽然极其轻微)的说法,继续得到支持,尤其是在诺斯(Martin Noth)的影响之下,他论这题目的重要作品已经译成英文,距离它一九四三年在德国初版约有四十年。15这本书已经证明是二十世纪前半所出版,最持久的理论之一。

然而,从约书亚记到列王纪下个别书卷的编辑,经常被归于申命记派的手笔。诺斯更向前推进一个阶段,假设从申命记到列王纪下是一个连续的故事,由一位作者编辑而成。虽然这位申命记派的作者曾经利用当时存在的底本,自由加添自己的见解,因此成功地从不同的材料编辑成一段历史,反映出某些神学观点和方向。据此而言,这段历史可能是个完整的合成体。诺斯否认J、E与P的范围超过民数记;认为撒母耳记上下的编者/作者所使用的文学来源是独立的单元或文集。申命记派的作者在以色列人的历史中寻求意义。「他发现的意义是:神显然曾在这段历史上作工,继续以警告或刑罚来面对以色列人的道德急剧堕落……」16所以在神百姓的历史中,有神的报应在运作。申命记派的人解释事件的历程时,以这点作为他书中重要的统合因素。

对于从申命记到列王纪下的编成所做的研究,诺斯申命记派的历史概念仍然深具影响力。事实上,就像尼寇森(E. W. Nicholson)在英文版的前言中所解释的:

它仍然是此类文献集成中最重要的研究,并且对大多数学者而言,要进一步研究这类文献的编辑与性质,它仍然提供了有用的基础与架构,就着这层意义而言,它是一本「经典」之作。17

虽然这个评价可能根据最近的趋势而需作些修正,它对诺斯这本书之重要性的评价,却并非言过其实。

然而,当申命记派的历史学者叙述扫罗、大卫与所罗门治下的事件时,诺斯相信他已经发现自己正在处理传统的叙述,这些传统叙述「使(他)免于将故事本身组织并建构起来」;18故事本身与他想要强调的恰好吻合,所以他不需要再加添什么。然而,反向地,在列王纪上十二~下二十五章,他同时补充了年表,并弄明白两个

|

i. |

撒母耳记上七2b,年代上的注解:「……许久,过了二十年」。 |

|

ii. |

撒母耳记上七7~14,诺斯将之与士师记十三1,连接起来,后一处经文说非利士人统治以色列人四十年。 |

|

iii. |

撒母耳记上十三1,关于扫罗作王的年代注解。 |

|

iv. |

撒母耳记下二10~11,伊施波设作王,与大卫在希伯仑作王的年代。 |

|

v. |

撒母耳记上八~十二,申命记派的历史学者在该处表露出他不赞 |

|

vi |

撒母耳记下五4~5,大卫整个作王时期的年代,与五6~12,大卫征服耶路撒冷,使他能够将约柜迎进他的城里。 |

除了少数的这几处经文之外,诺斯认为:申命记派历史学者曾编辑过的,就只有偶然重组在他的来源中符合他目的之材料(如:撒下八,其年代是属于比较早期的);他语气强烈地否定撒母耳记下七章(拿单在其中宣告大卫家前途的事)是属于这位历史学者的,虽然他可能作了一些加插,特别是第13a节或第22~24节。19

诺斯将申命记派历史学者的目的,看为是格外悲观的,认为他是在说到以色列「最后被弃绝并因而败落,因为它一再背道」。20另一方面,许多学者曾经解释:列王纪下退出于约雅斤从监牢中得释放,是暗含一种乐观的态度。同样地,罪/悔改/复兴的主题(申命记的特色,并且在撒上七3~14与撒下七作了很好的证明)被几位学者认为是指向同一个方向。21

诺斯在发挥论题──从申命记到列王纪原是一个故事──的过程中,注意到书卷之间互相重迭的部分,他认为那可以追溯到整个故事被划分开来的时候。22这划分说明了早期的学者无法辨认出原书之范围的原因,尤其是有那么多人全神贯注在五经(或六经)的研究上,习惯将申命记当作是这些集成书卷的一部分。而且诺斯认为:申命记派的作者为约书亚记/士师记(在书二十三与士二6之间),以及士师记和撒母耳记下结尾加添附录之后,更把问题弄得隐晦不明。诺斯推测,在原书中,预告和回忆的言论将申命记派作者的判断总结起来;这样,撒母耳记上十二章就退出了士师时代,而列王纪上八14~53(所罗门献殿的祷告)就退出了以色列早期君王时代的段落。

诺斯主张,这位申命记派作者的技巧表现,在于他能使不同的来源保持一致,因为他使「这批合成材料变得连贯,致令由约书亚记到列王纪的整段历史归于统一(这显然是有意的,就如我们现有这些书卷的形式所显明的)」。23既然在创世记到民数记中没有申命记派编辑的痕迹,申命记一定是属于它后面的书卷;诺斯基于这论点,否认应该视创世记到约书亚记为一整体──是为一本「六经」。24无论如何,申命记位处中枢的重要是难以否定的,它支配了从约书亚记到列王纪各卷负责编写之作者的意见。

撒母耳记的来源

根据诺斯的看法,明显地申命记派的编辑工作在撒母耳记中是相当有限的。申命记派的作者在这里能够接收在他很久以前收集起来之广博传统的集成;这些集成被认为是由下列的来源组成的:

|

i. |

约柜的故事(撒上四16~七1),连同撒母耳记下六章可能的附加。 |

|

ii. |

示罗的传统(撒上一1~四 |

|

iii. |

关于扫罗的传统(撒上七~十五),是在申命记派编者以前很久就已收集起来的,不然这位元编者就会加上记载他不赞 |

|

iv. |

「大卫兴起的历史」(撒上十六~下五10或七29)。 |

|

v. |

「继位的故事」(撒下九~二十与王上一~二)。 |

(iv. 与 v. 来源的划分有许多是归功于洛斯特。25)

这里列举之来源并非普遍为人所接受,因为不同的学者所承认的来源在细节上有许多差异。虽然,i、iv与v是广泛为人所接受。同样地,许多理论对申命记派编辑撒母耳记的主旨各有看法。26由于缺少任何验证的方法,致令各种理论愈发增多,无可避免地就令人怀疑在这学术范畴内能否产生「确实的结果」。

先知的历史

在其间,太过着重申命记派的理论,曾经使学者忽略了先知很可能担负起编纂与他们的时代有关之文件。在上一个世纪末,克巴确克(A. F. Kirkpatrick)认为「当代先知的历史」可能是撒母耳记的主要来源。27而且,他能够以来自历代志上二十九29的证据支持该假定,该处提及撒母耳、拿单与迦得的书,为大卫作王期间之资料来源;这陈述的用意是要向读者保证:所形成的记载是根据最可靠的权威。先知历史的观念近来由麦卡特(P. K. McCarter)所采纳,他认为这是正典书卷形成的中间阶段:「一旦后者(申命记派编辑痕迹)有限的影响获得承认。……这些故事是在申命记派之前某个阶段形成,其基本次序就很明显了,而中间的阶段相当重要。」28所以,这个在申命记派之前的阶段,已经有连续的先知历史,麦卡特将之想象为可包括在撒母耳记上的三个段落中──撒母耳的故事(撒上一~七);扫罗的故事(撒上八~十五);大卫兴起的故事(撒上十六~三十一)──他认为这三个故事全都受到先知撒母耳这人物所支配。

先知对君主政体的观点是反面的:认为君主政体会容让百姓任性的要求;君王虽然是政府的元首,却一定要顺服那身为雅巍代言人先知的话语。麦卡特承认,这种先知的看法与申命记派的传统之间有很密切的关系,并且将它形容为「原始申命记派」(proto-Deuteronomic)。他认为这就是申命记派的作者何以只需要轻微修订他面前的经文,然后在撒母耳记下一~五章大卫兴起的历史之后加上「申命记派的顶石」,即麦卡特对撒母耳记下七章──撒母耳记的神学中心──的形容。

我们已经以最简略的方式,查看了一些优秀学者如何研究撒母耳记之基础来源这问题;事实上,整个图画复杂远甚于此。然而,尝试去推断这些证据(甚至只是少数几位学者的看法)仍然是很重要的,只要说明对于下列问题获致明确答案是多么不可能就够了:「撒母耳记这两卷书是如何写成的呢?」「它们的作者使用什么资料来源呢?」在西方历经两百年的圣经批判学之后,已经必须面对这个事实──即使是像五经这样确立的概念,都已经受到互相冲突的编成理论的震动。由于缺少客观的标准,除了学者能够持续一时,但又接受新指导方向的一致看法之外,无法评估所有探索来源之严谨作品的价值,而这些作品已经产生这么多不同的可能。根据近来一位元作者的说法,「若说历史批判学派关于作者、日期与起源,真正可以确定的结论只能填满一本小册子,这并非夸大其词。」29事实上,学者的兴趣已经从历史批判研究转移了,有部分是受到研究世俗文学作品之方法的影响,而有人也怀疑,有部分是因为感到有需要为圣经书卷的研究,找一条比较有果效的门径。

![]()

最近的趋势

探求来源的趋势已历经数代,要轻易放弃那沿袭已久的研究方法是很不容易的;然而偏离历史批评学的变化却已经出现了。

举例来说,蔡尔兹(Brevard Childs)的作品,30已显示出观点的重大改变。有监于二百年来神学大部分从属于历史──「历史是蛋糕,神学只是糖衣」31──蔡尔兹的目标是要将神学和历史的宣告带进一个合适的关系。蔡尔兹主张,对于那些明确地陈述圣经书卷的人而言,神学的资讯乃是核心,这些书卷应该以传统的形式接受,作为神学构造的基本材料,主要是因为监定来源的理论必定是出于假设,且是容易改变的。这样,今日解释圣经的工作就是与历世历代以来所了解的工作是一致的。解释者必须斟酌的,不仅在于这些书卷是实体,也是在于这些书卷彼此的关系,因为整个上文下理「俱是出于同一信仰,……不仅是个人的敬虔,更是团体生活的敬虔,见证并探讨基督教会的意义,其核心乃是将圣经当作正典使用」。32

就着我们所探讨的撒母耳记而言,较古老之批判认为:在某种含义上是次要的的一些经文,就如哈拿之歌(撒上一1~10),按照蔡尔兹的看法,却可以当作是解释这卷书的钥匙。同样地,「最后四章(撒下二十一~二十四)非但不是拙劣的附录,反倒是对大卫的整个经历,提出极深之反思及神学的解释,勾画出弥赛亚盼望的轮廓,为它作为神圣经典提供一个清晰的诠释指引」。33就如我们看过的,对于历史来源的批判学者而言,神学观点是用来区分不同来源的标准之一;它指出作者对投射出来之历史与文化的处境之重要看法。结果就削弱了经文的神学影响,使经文资讯只为着次要的目的而效力,因而就与那资讯保持距离。蔡尔兹立志要找出一卷书在其圣经上下文中的意义,并且重新恢复神学的重要地位,故此很重视经文的内在连贯与整体圣经的统一。

对于数量逐渐增加、赞同「新批判主义」或「修辞学的批判主义」的学者而言,将一件艺术作品(在此是圣经中的一卷书)同时在形式与意义上视为统一体,这看法的重要已经是不证自明的了。经文是最重要的:它需要整体来看待,但在阅读的同时却又必须加以分析,尤其要注意所选用的语文、意象的模式、隐喻、讽喻的模式;简言之,就是已经广为人知的「精读」。属于这些学派的批判学者,「强调经文内部言词的相互关系一起运作,以产生一个完整之有机体(不只是各部分的总和)的方式」。34表面上,这方法正好与历史批判主义相对;有的释经学者期望将经文看作是个文学单元来研讨,却同时又不忽视那些在历史批判主义架构中研究的释经学者的贡献,这是个非常实际的困难。在极大的程度上,当前这两种方法必须个别运用,并且在前面一大段日子还可能要继续如此。35

这段落开始时的问题(即「这些书卷是如何形成的?」)尚未回答,但找出答案的尝试是非常值得的,因为结果已经证实了旧约书卷的生命力。虽然我们不知道作者的名字,也不知道这些书卷所根据的来源,但这些书卷本身仍然有能力与权威,跨越世纪而向今日的教会说话。

6J. Wellhausen, Die Komposition des Hexateuchs (1877), 六经 (Hexateuch) 是摩西五经加上约书亚记。

7英译, Prolegomena to the History of Israel (New York: Meridian Books 1957).

8同上,248~249页。

9同上,182页。

10K. Budde 在1890年写成的书中说他为是J文件;C. H. Cornill 则偏爱以 E 为撒母耳记的一个来源(1885、1887、1890),T. Klähn 在1914年宣称,他已经根据语言学证明J来源继续出现在撒母耳记中,O. Eissfeldt (1925、1931) 即采用了他的观点。

11O. Eissfeldt, The Old Testament, An Introduction (ET, Oxford; Basil Blackwell, 1965), p. 275.

13W. Brueggemann, 'Questions addressed in study of the Pentateuch', in W. Brueggemann and H. W. Wolff, The Vitality of Old Testament Traditions (Atlanta: John Knox Press, 1975), pp. 13~14.

14如:R. N. Whybray, The Making of the Pentateuch (Sheffield: JSOT Press, 1987), 尤其是43~131页。华伯瑞(Whybray)对底本说的哲学、语言学、文学与祭礼层面加以评估,证明将经文拆成各自独立的文件「常破坏了文学与美学的素质,这些素质本身乃是重要的发现,不应该被忽略」(p. 130)。

16同上,89页。

17同上,ix页。

18同上,54页。

19同上,54~55页。

20同上,79页。

21如:G. von Rad, Studies in Deuteronomy (London: SCM Press, 1953), pp. 90~91; D. J. McCarthy, 'II Samuel 7 and Structure of the Deuteronomic History, ' JBL 84 (1965), p. 131~138; Gordon 1984 解释说:「诺斯的疏忽或许大大关涉了:为何王朝谕旨和他对历史之目的看法互不相容。」(20页)

22参:申三十四/书一;书二十四29~31/士二7~10;士十三1/撒上七1~14。

23Noth, p. 10.

24Wellhausen, Prolegomena :「从文学的观点看来……说六经要比说五经更为正确」(6页)。这提议广泛受人接纳,并且继续为许多学者(包括 G. von Rad 在内)所采用,直至一九五○年代。

26Gordon 1984, 14-22页,提出一份简洁的报告,说明了近来的趋势,还有一份参考书目。他注意到「通行的旧约圣经研究中『申命记派』现象独大的倾向」,并且指出:除了语法上的标准之外,被认为是 D 之特征的很少「是(诺斯)申命记派历史所特有的」(18页)。

27Kirkpatrick 1880, p. 10.

28McCarter 1980, p. 18.

29D. M. Gunn, 'New Directions in the Study of Hebrew Narrative', JSOT 39 (1987), p. 66。

30如:B. Childs, Biblical Theology in Crisis (Philadelphia: Westminster Press, 1970); Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia: Fortress Press, and London: SCM Press, 1979)。

31R. W. L. Moberly, 'The Church's Use of the Bible: the Work of Brevard Childs', ExpT 99/4 (1988), p. 106.

32同上,p. 108.

33Childs, Introduction to OT as Scripture, p. 275.

34D. Robertson, 'Literature, the Bible as', IDBS, P. 546.

35参 Gunn, 'New Directions', 73页。他也预期看见「(诺斯)申命记派历史的让位,以及创世纪至列王纪下被接纳为一个标准的单元」(72页)。

神学

历史来源批判既然关注年代的次序,故此一直以来都喜欢以一个假设的演进模式,追溯旧约圣经中神学理解的发展。然而在实际上,各种理论对于古代档相对的年代互相抵触,难以达成一致的看法;这些困难大到一个地步,甚至有些人质疑这研究目标能否达到。然而为旧约圣经中同类型的段落(如:智慧文学或被掳后的预言)明确地陈述一套神学,已经证实比较容易使人信服。申命记派历史这概念,就将从申命记到列王纪下的书卷,指定为一个这样的单元,以一个神学主题结合起来。有些学者则从「先知的历史」的角度,清楚地宣称他们辨识出这些书卷共有一个神学目的。

在撒母耳记中,有三章经文极为突出,明显地对发生在以色列领导架构中之历史变迁提出解释,它们是撒母耳记上七章、十二章与撒母耳记下七章。这并不是说,这两卷书剩余的部分就是「非神学的」,因为神学的前设将整体结合起来;但在这三章经文中,都有一位先知详细解说神的话语,以让神的百姓明白正在经过的每一危机阶段。

撒母耳记上七章

身处神权政治领袖的权势顶峰时期,撒母耳在此正发生作用。非利士人宣称有权控制以色列的二十年间,随意妥协显然是其特色。时候到了,撒母耳以耶和华代言人的资格干预,呼召百姓承认自己背道。撒母耳的优先次序是:以色列人应该单单事奉这位与他们立约的独一神,先处理好他们与耶和华之间的关系;然后祂要解决他们的需要,释放他们脱离非利士人的控制。在米斯巴的全国集会中,撒母耳「审判以色列人」,呼召他们悔改并禁食。不出所料,非利士人受盛大的集会所刺激而前来攻击。这紧急事件让撒母耳有机会彰显活泼信心的果效。撒母耳以祭司的资格同时献祭并代祷。借着一阵风暴的作用,仇敌溃不成军,以色列人只需要追赶非利士人直到他们的领土。撒母耳的属灵领袖风格已经得到证实,纪念的石头命名为以便以谢──「到如今耶和华都帮助我们」,宣告了信靠耶和华的果效,并祂所命定的审判。还有什么诸如立王需要寻求革新呢?这事件有力地支持,坚守由耶和华设立并赐予属灵能力的士师担任领袖这传统。

撒母耳记上十二章

由于以色列人反复要求

这一次问题的简短回答是:「耶和华既喜悦选你们作祂的子民,就必因祂的大名不撇弃你们」(撒上十二22)。同时,只要君王与百姓都谨慎遵行耶和华一切要求,他们的前途就可稳妥无虞。在撒母耳这一方面,他一定会为他们代祷,并且指教他们将神的律法应用在生活的环境中。「想念祂向你们所行的事何等大」(撒上十二24)将顺服从任何律法主义的要求中提升出来,进入个人爱的委身中。以色列人获赐以重新开始的机会,这次是连同他们挑选的王一起的。他们所作的抉择是没法回头的了。

这样,以色列人就采用了君主政治,而扫罗公认为第一个君王。然而,领袖职分过去是体现在摩西或一位士师/先知身上的,从现在开始却必须区分责任了:担任属地与政治领袖角色的乃是君王,而先知将要代表属灵的真意,并且负责坚持以色列人要担负起事奉雅巍──以色列人至高领袖与治理者──的义务。撒母耳太清楚这两个角色之间会产生潜在的冲突,他内心深明哪个角色应该优先:先知「继续要求君王在所有领域上顺服,并且继续指责君王公然不受约束地使用王室权威」。36所以在以色列中作王,跟在周围国家中作王是截然不同的;扫罗不了解这差异,怨恨撒母耳的「干预」;然而,大卫却明白这点──耶和华他的神乃是权柄的中心,所以他甘愿顺服祂的先知的话语,虽然在世人眼中,此举必然会削弱自己的权柄。这就是扫罗与大卫之间的重要差别:合神心意之人顺服神的话语,顺服祂的先知,尽管他有许多明显的过失和失败,却仍得着接纳与赦免;扫罗固执地依恋君王的权利,却失去了宝座。

撒母耳记下七章

这是为大卫王朝奠定根基重要的一章,神的旨意宣告它将要「存到永远」;然而大卫的后裔约雅斤,却在主前五九七年被掳去,惟一的继位者西底家,不久也遭逢相同的命运。耶路撒冷被拆毁,耶和华的殿被掠夺,苦难中既无慰藉,也没有盼望的理由。如果就像许多人所想的,以色列人的历史书是在那时候编成,神对大卫的应许,与一整个世代在异地受折磨的严酷事实对比,对以色列人的信心造成极严厉的考验。对撒母耳记中这一章的高潮应该仔细思量,以帮助我们明确地理解神的旨意。

耶和华的主权是借着祂的话向先知与君王确立的。重要的不是大卫为耶和华建造殿宇的渴望,而是在于耶和华的命令。拿单对大卫所说的话,始终都坚持耶和华的权柄与主动性:「我吩咐(士师)牧养我民以色列」(7节),「我从羊圈中将你召来……你无论往哪里去,我常与你同在,剪除你的一切仇敌」(8~9节)。耶和华也在祂的主权中宣告将来要作的事:祂是以色列的耶和华神,而人间的君王是倚靠他所事奉之至高的「君王」。

在耶和华那一方面,祂承担起高举祂仆人的责任(撒下七9);「大名」的应许使人想起神与亚伯拉罕所立的约(创十二2),并且暗示(虽然「约」这字在这几节中从未出现)大

从较广的历史背景──从约书亚记到列王纪之末──来看撒母耳记,约与应验之间的对比就很显著。士师时期典型的回圈:背道──悔改──复兴,又重复出现在列王时代。它是申命记的主题(如:申三十1~3),申命记中提及可能从那地被拔出,扔在别的地上(申二十九25~28)。所罗门统治之后的分裂,北国以色列的特色就是持续的背道;亚述把大多数人掳走时,北国就退出了。然而一个世纪后不久,犹大与耶路撒冷也在巴比伦人手中遭受类似的命运。神已经忘记祂的恩慈了吗?祂约中的应许已经永远消失了吗?

在耶稣传道期间,耶和华究竟会不会复兴以色列国这问题,当然仍旧是个为人关心的争论,所以耶稣教训中「国度」的主题颇受欢迎,也所以门徒才会在耶稣复活之后,问到国度的问题(徒一6)。大约在福音书写成的时代,人已渐渐领悟到这真理:给亚伯拉罕与大卫的应许,已经更完满地应验在耶稣的身分和工作中了。新约圣经最开头一节经文就论到:「耶稣基督──大卫的儿子、亚伯拉罕的儿子」(太一1,英译),在最后一章又再提及:「我是大卫的根,又是祂的后裔」(启二十二16),在其间还提及许多次(如:路一32;罗一3;提后二8)。

虽然历史上的大卫有许多过失,但仍被认为是理想君王的代表;「因我仆人大卫」(王上十一13)这迭句,说到给予所罗门和他的继位者的怜悯,无视于他们的一切缺点。先知拿单应许大卫时的话语,引起「一个完全独立的思考回圈……涉及理想的、神权政治下的大卫,是顺服的典范。」37岁月消逝,先知与诗人采纳了这盼望,甚至更进一步发挥弥赛亚的概念。尽管受到被掳的冲击,以及随后数世纪混沌不明的境遇,这盼望仍然持续下去,直到福音时代的曙光乍现(路二25、38)。

拿单的预言在以后数世纪的发展上,清楚地显明神话语的创造大能。冯拉德(Von Rad)对列王纪中的以色列历史的理解,对我们很有帮助:「对于以色列人而言,决定的因素并不是常会在历史中引起的事情,也不是历史中固有的许多问题,而是与神话语的性质有关的一些神学与预言的基要原则,将这些简单的原则应用出来。」38这些原则虽是明确而可以理解的,在神的审判与应许的拯救之间,却仍然存有张力。圣经历史提供给我们的,乃是概观神对个人与列国的审判(尤其是对以色列);然而以色列乃是接受应许的国家。如果在人这一方面,一次又一次地毁约,神与人之间的约如何能存在呢?甚至就在撒母耳记里面,那张力已经显明在以色列领袖连续不断的失败上;在旧约圣经时期,那张力也一直都没有解除,它毋宁是提供「牡蛎里面形成珍珠的砂砾」,刺激有益的渴慕,切求实际生活更能与盟约理想整合起来,最重要的是渴慕一位坐在大卫宝座上的君王,治国「以公平公义……直到永远」(赛九7)。

36W. J. Dumbrell, Covenant and Creation (Exeter: Paternoster Press, 1984), p. 138.

37Von Rad, Studies in Deuteronomy, p. 88.

38同上,91页。

文本

在二十世纪中叶以前,旧约圣经的希伯来文抄本,为人所知最早的日期是从主后第九世纪开始的,而部分的约翰福音(称为P52)却可追溯到主后第二世纪前半。希伯来文旧约圣经书卷较古老的抄本没有存留下来,乍看之下似乎颇奇怪,部分原因是:在基督教纪元早期将经文标准化之后,不符标准的经文就被排除掉了;此外的因素,诸如犹太学者对希伯来文圣经的尊敬──卷轴耗损而需要被取代时,他们会谨慎地将它们归放在会堂里一个名为 genizah(藏经阁)的特别房间里,然后尊敬地埋葬它们。古老的卷轴就是以这方式免于不当使用,但它们也不可能会存留下来,供后来有兴趣的学者使用。39

所以,最不寻常的是,竟然在死海古卷(Dead Sea Scrolls)当中,发现了旧约圣经所有书卷之希伯来文抄本的断简残篇(除以斯帖记外)──其中有许多是在西元之前写成的──而死海古卷却是在一九四○年代末期才发现的。这些抄本(包括一卷完整的希伯来文以赛亚书)恢复了对旧约圣经经文传承的探讨与争论。

就着撒母耳记而言,希伯来经文长久以来就已经被认为有许多问题。威尔浩生在一八七一年就已利用七十士译本(LXX)的希腊文,重新修正他认为比较不适合的希伯来经文;而德莱维(S. R. Driver)也写道:「撒母耳记……虽然包含了质朴而美丽之希伯来散文风格的典范……却显著地受到抄写过程中的破坏,所以经常产生经文的问题」。40

在几处经文中,学者赞成七十士译本而不是马索拉经文(MT)的读法,本注释书在这几处地方都注意到。事实上,七十士译本可能代表一份希伯来文经文,比起传统的希伯来文,马索拉经文古老了约有一千年,据此看来,它的证据是重要的,虽然必须注意的是:七十士译本的撒母耳记尚未有校勘版本。开始将五经译成希腊文(「七十个译者」的传说只适用于这部分)是主前第三世纪在亚历山太(Alexandria)进行的,为要满足那些以希腊文为母语之犹太人礼仪上的需要。然后其他书卷也陆续被翻译出来,虽然无法确定是什么时候、在什么地方进行的。

撒母耳记非常妥善地保存在昆兰(Qumran)第四洞穴中。那里有这两卷经文的三份遗稿,对于经文研究全都是很重要的:1. 有一册保存得非常好,包括了这两卷书在内,以4Q Sama 命名;2. 少数非常古老的遗稿,日期「几乎不可能晚于主前二○○年」,称为4Q Samb;3. 撒母耳记下十四~十五的一份残稿,称为4Q Samc。41

1. 在本书写作之时,4Q Sama 尚未正式出版,虽然它已经是主要的研究题目,尤其是乌利赫(E. C. Ulrich)的研究。在过去,学者精密地使用七十士译本经文时,部分必须倚赖洞察力与直觉;4Q Sama 使人能使用基督教纪元以前的旧约希伯来经文,「监管」七十士译本经文批判的用法。

到目前为止的研究已经确立:4Q Sama 与七十士译本经常都是一致的;然而也有一些不一致的情形需要加以说明;有提议说每一本都应该视为独立的来源。有趣的是,在撒母耳记与历代志重迭的地方,昆兰古卷保留的经文经常都比较接近历代志作者所使用的撒母耳记的经文,远胜于从中古世纪存留下来之撒母耳记的传统经文(MT)。

2. 4Q Samb,连同一份耗损了的耶利米书,并出埃及记的一份遗稿,被认为是主要的卷轴,是昆兰社团从主前第三世纪开始时就有的财产。这份古旧的抄本「在许多地方明显地反映出一份经文,其日期早于原始马索拉经文修订本,以及七十士译本所根据的经文,虽然它显然与后者比较有关系。」42

假设七十士译本的撒母耳记是在埃及翻译的,遂产生一个问题:这些经文会不会是从埃及引入昆兰的?柯劳斯(F. M. Cross)找不到好理由支持这假设,并且下结论说:这抄本「是个见证,说明一个久已存于巴勒斯坦的旁系传统,是早于『历代志作者的撒母耳记巴勒斯坦经文,与存留在埃及的传统希伯来经文分离』时已存在的」。这分离发生的时间,不会早于主前第四世纪,也不会晚于主前第三世纪初期。

问题仍然存在:撒母耳记标准英文译本所根据的马索拉经文,是在哪里产生的?柯劳斯既然相信那不是在巴勒斯坦,也不是在埃及,遂推测原始马索拉经文是在巴比伦独自发展出来的,然后又在希罗时期或之后重新引进巴勒斯坦的。然而,现在仍然无法证明不同「家族」的经文起源于什么地方;像是证明为很古老的以赛亚书,也是类似的书卷(因为昆兰出土中极为重要的以赛亚卷轴,就是在这份「标准」或原始的马索拉经文里面)。

3. 第三份抄本包含撒母耳记下十四~十五章的部分,连同四份残稿,已经为乌利赫(E. C. Ulrich)所详细描述;他将它的日期定在主前第一世纪开头的二十五年中,监定为同一位元文士的不同作品,并且暴露出他的特质乃是一个抄写者。乌利赫下结论说:「虽然有许多错误,他(4Q Samc 的记录者)仍然产生一份值得注意的抄本,远比我们马索拉的通用经文更优秀……他大大丰富了我们对撒母耳记之经文与经文历史的认识,值得我们感谢。」43虽然它提供的经文只限于两章,这份抄本仍证实了撒母耳记上下之经文的早期形式。

旧约圣经译者取舍一份「权威经文」(所有参与的学者都会根据的希伯来文版本)时所面对的工作,需要非常专业的知识以及优秀的判断力,才能看出所有相关的证据是否都要列入考虑。标准希伯来经文(马索拉经文)是最基本的,因为它本身就是学者努力要确保只列入具权威传统经文的成果,他们尽一切努力要把主后第二世纪早期就已确立的经文,原封不动地保留下来;然而现存马索拉经文的撒母耳记,有许多地方是无法理解的,有部分原因是我们不再能完全认识旧约圣经的语文,但也是因为抄写过程中的犯错。

芬兰圣经翻译委员会(Finnish Committee for Bible Translation)的一位成员索拉莫(Raija Sollamo),已经把他们委员会确立经文的原则刊印出来。44索拉莫指出,在理论上,适合把希伯来经文的历史分成四个阶段:i. 最早写成的经文,已不可复得;ii. 最后收集并编辑好的经文(如:撒母耳记/列王纪);iii. 主后七十年以后由犹太学者认可的子音经文;iv. 插入母音与标点的马索拉经文。其计画是使用第二阶段作为翻译的权威经文:

没有理由指望第一个阶段,因为这样一定需要作文学批判,一定得将圣经拆成支离破碎的,并且即使是这样,我们也只能获致一份假设的权威经文。甚至要重新建构第二个阶段都充满困难,永远无法完全成功。45

提及「文学批判」或来源批判,与我们前面论及探讨方法时所写的密切相关。经文研究的专家,不得不照着传递给我们的样式来处理这些书卷,不论何时都使用马索拉经文。当母音似乎有误,而子音又容许有意义的译法时,则是使用子音经文。当这些经文都难以理解时,可能就得参考古代的译本了。但这个特别委员会十分尊重马索拉经文,要是没有办法获致可靠的结论,就倾向于符合早期译本传统的译法。

然而,并非每个翻译委员会都是如此谨慎地保存传统,举例来说,NAB 的译者就对柯劳斯出版之昆兰经文的读法,留下深刻的印象,将它们纳入他们的译文中。在已经出版的《经文注解》(Textual Notes)中,光是撒母耳记就记录了超过四百处修订,绝大多数都来自七十士译本,其中大约有七十三处是得到一份昆兰经文的支持,有二十二处是依据一份昆兰经文,却没有进一步的支持。46所以就出现了这问题:如此产生的译文,究竟应否视为超越了撒母耳记上下的标准文本呢?这问题与每一位读者都息息相关,而不只是那些受过经文研究训练的人。

彼杉诺(Stephen Pisano)对这命题──4Q Sama 与七十士译本通常优于撒母耳记的马索拉经文──提出最重大的挑战。47他分析过大约七十处 4Q Sama 或 LXX 与 MT 不同的经文──以大正号或大负号表明(即经文中多加或遗漏的字),得出的结论是:「相对于马索拉经文,七十士译本或 4Q Sama 出现的大正号或大负号,绝大多数的情形都说明七十士译本或 4Q Sama 经过进一步的文学加工」。48所以他主张要小心,不可急于根据另一份经文修订马索拉经文,尤其是出现大量插入或删减的地方;虽然他承认,七十士译本与4Q Sama 的经文有助于更正希伯来经文,因传承过程中出错而刊成的讹误。

威廉森(H. G. M. Williamson)评论彼杉诺的书时,发现他的一些经文论据颇令人信服,但一般说来,却认为他比较不情愿违反马索拉经文。威廉森主张:「马索拉经文不应在未确证前就假定为无误,而对七十士译本(与流行看法反向的)也应同样看待;每个地方都应该根据它的内容判断。」49这涉及大量的额外工作,但在每种情形下都衡量所有的证据,终究会达致比较可靠的评断。

对于不是专家的读者而言,考虑以下两点可能会有所帮助:1. 大约在主后一○○年完成的标准希伯来文子音经文,是有必要使用的,因为流通的抄本显出许多差异,传统的教师判定这些抄本比他们得到之最好的经文,较不接近原文。2. 即使是对昆兰经文中似乎意义较通达之处,仍有必要小心谨慎,因为早期的一些文士并不反对调和或创新(即那些在主后一百年之前工作的),所以就需要一份具有权威的经文。昆兰经文一旦刊行,论及它们的作品就公然接受大众的细查和学者的评判,评估它们以确定希伯来经文,就应该会变得容易些。这本注释书将会提及一些可以替换的读法,但并非每次皆可判断何者正确。

即使是已经对死海卷轴有专业研究的学者〔如弗米斯(Geza Vermes),他从一开始就与昆兰研究有密切的关系〕,都承认他们无法就其他学者的声言和提议妄下决断。弗米斯发现在主前第二世纪之前,就存在这么大量不同的经文是格外可疑的,并且怀疑在这时期之前不需要经文统一,究竟是否基于「祭司制度不受挑战之教义与律法的权柄,这制度自认为是神指派担任这至高之教义与司法的角色」。50社会/历史环境当然是重要的,就像中国大陆(虽然不是十分类似的情形),那里的基督徒都是亲自抄写圣经书卷的,因此,那里的圣经修订本想必也是多得令人讶异。然而,比经文中各种不同的细微差异,更令我们印象深刻的,应该是所有书卷和至今已经发现的抄本之间,竟然相似得惊人。昆兰卷轴最初被人发现时,有些人殷切盼望它们有显著的差异,因那卷轴「比最早的马索拉古抄本,还要古老大约一千年」,但「这期盼却没有实现」。51虽然还有许多问题有待回答,但这样的思考,有助我们均衡地看待这些问题。

39一个例外是在开罗一处会堂的藏经阁( genizah ),里面的物品包括许多希伯来文圣经古老的部份。参 P. Kahle, The Cairo Geniza (Oxford: Basil Blackwell, 21959) 。

40Driver 1913, p. i.

42Cross, Library of Qumran & Modern Biblical Studies, 190页。中译:柯劳斯着,《死海古卷》,伍蕙亚译,81页。

43Ulrich, '4Q Samc', p. 25.

44R. Sollamo, 'The Source Text for the Translation of the old Testament', BT 37/3 (1986), 319~322页。这里没有提及昆兰的证据。

45同上,320页。

46Textual Notes on the New American

Bible (

47S. Pisano, Additions or Omissions

in the Books of Samuel: The Significant Pluses ans Minuses in the Massoretic, LXX

and

48同上,283页。

49H. G. M. Williamson in JTS 37 (1986), p. 458~461.

50Vermes, 'Biblical Studies and the

51同上,120页。

大纲

Ⅰ 一个时代的退出:以色列最后一位士师撒母耳(撒上一~十二)

A 撒母耳的出生和少年时期(一1~四

i. 妇人的祷告得应允(一1~28)

ii. 哈拿在主里欢欣(二1~10)

iii. 撒母耳面对示罗的败落(二11~36)

iv. 耶和华呼叫撒母耳(三1~四

B 灾祸、悔改与拯救(四1b~七17)

i. 挫败与失落约柜(四1b~22)

ii. 非利士人因约柜而遭殃(五1~12)

iii. 归还约柜(六1~七2)

iv. 在米斯巴悔改并重新委身(七3~17)

C 立王的问题(八1~十二25)

i. 请求立王(八1~22)

ii. 扫罗秘密受膏(九1~十16)

iii. 扫罗被拣选并宣告为王(十17~27)

iv. 扫罗被确认为王(十一1~15)

v. 撒母耳移权给扫罗(十二1~25)

Ⅱ 扫罗:第一位王(撒上十三~三十一)

A 扫罗作王期间的关键事件(十三1~十五35)

i. 约拿单攻击非利士人的防营(十三1~23)

ii. 约拿单第二度主动出击(十四1~23)

iii. 扫罗轻率起誓(十四24~46)

iv. 扫罗作王期间的综览(十四47~52)

v. 撒母耳与扫罗最终的对质(十五1~35)

B 大卫异军突起(十六1~十九17)

i. 大卫秘密受膏(十六1~13)

ii. 扫罗需要一位元乐师(十六14~23)

iii. 扫罗需要勇士击败歌利亚(十七1~十八5)

iv. 扫罗嫉妒并惧怕大卫(十八6~30)

v. 约拿单和米甲拯救大卫的性命(十九1~17)

C 亡命之徒大卫(十九18~二十六25)

i. 大卫托庇于撒母耳(十九18~24)

ii. 大卫与约拿单的协议(二十1~42)

iii. 祭司亚希米勒帮助大卫(二十一1~9)

iv. 大卫在迦特历险(二十一10~15)

v. 大卫在亚杜兰洞与摩押(二十二1~5)

vi. 帮助大卫的代价(二十二6~23)

vii. 扫罗搜寻大卫(二十三1~29)

viii. 大卫饶恕扫罗(二十四1~二十五

ix. 大卫赢得亚比该(二十五1b~44)

x. 大卫第二次饶恕扫罗(二十六1~25)

D 大卫投奔非利士人(二十七1~三十一13)

i. 与迦特王亚吉在一起(二十七1~二十八2)

ii. 扫罗求问交鬼的妇人(二十八3~25)

iii. 大卫在神旨意下被非利士军队排斥(二十九1~11)

iv. 大卫与亚玛力人(三十1~31)

v. 扫罗最后之战(三十一1~13)

Ⅲ 大卫作王(撒下一~二十)

A 大卫在犹大掌权(一1~四12)

i. 大卫获悉扫罗的死讯(一1~16)

ii. 大卫的哀歌(一17~27)

iii. 大卫在希伯仑作王(二1~

iv. 大卫派使者往基列雅比(二4b~7)

v. 竞争的王国(二8~三1)

vi. 大卫的众子与继承人(三2~5)

vii. 押尼珥叛归大卫(三6~21)

viii. 押尼珥之死(三22~39)

ix. 扫罗家的败亡(四1~12)

B 大卫作全以色列的王(五1~九13)

i. 大卫与以色列人立约(五1~5)

ii. 大卫使耶路撒冷成为他的城(五6~16)

iii. 大卫两度挫败非利士人(五17~25)

iv. 大卫使耶路撒冷成为神的城(六1~23)

v. 耶和华的殿(七1~29)

vi. 大卫帝国的坚立(八1~14)

vii. 大卫委任职务(八15~18)

viii. 大卫尊荣一位可能的敌对者(九1~13)

C 大卫个人的危机(十1~十二31)

i. 与亚扪人作战(十1~19)

ii. 大卫犯奸淫(十一1~27)

iii. 先知质问君王(十二1~

iv. 孩子的死(十二15b~23)

v. 所罗门诞生(十二24~25)

vi. 退出亚扪人的战争(十二26~31)

D 有其父必有其子(十三1~十九40)

i. 暗嫩强奸同父异母的妹妹他玛(十三1~22)

ii. 押沙龙复仇(十三23~39)

iii. 约押大胆的提议(十四1~33)

iv. 押沙龙的背叛(十五1~37)

v. 大卫的遭遇与押沙龙的计谋(十六1~十七29)

vi. 押沙龙的挫败与死亡(十八1~33)

vii. 打破僵局(十九1~40)

E 以色列人的不满(十九41~二十26)

Ⅳ 跋(撒下二十一~二十四)

A 宿仇(二十一1~14)

B 大卫的勇士杀死巨人(二十一15~22)

C 大卫最伟大的诗篇之一(二十二1~51)

C' 大卫末了的话(二十三1~7)

B' 列举更多勇士(二十三8~39)

A' 神的审判复临以色列(二十四1~25)

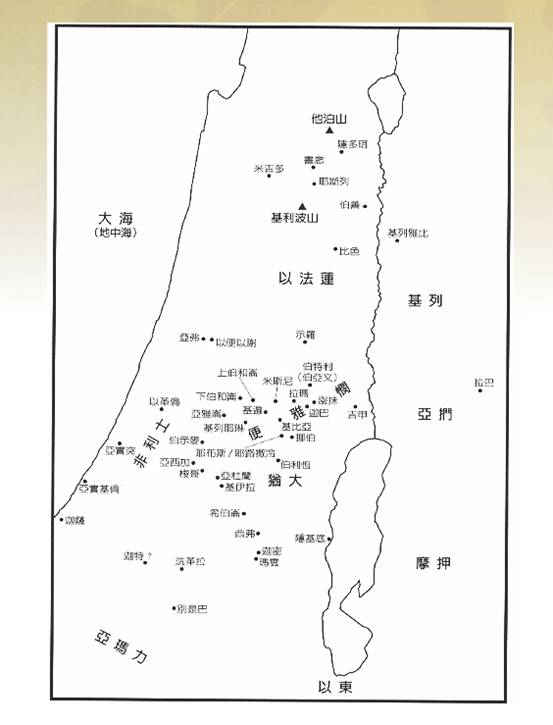

地图一

大卫时代的以色列

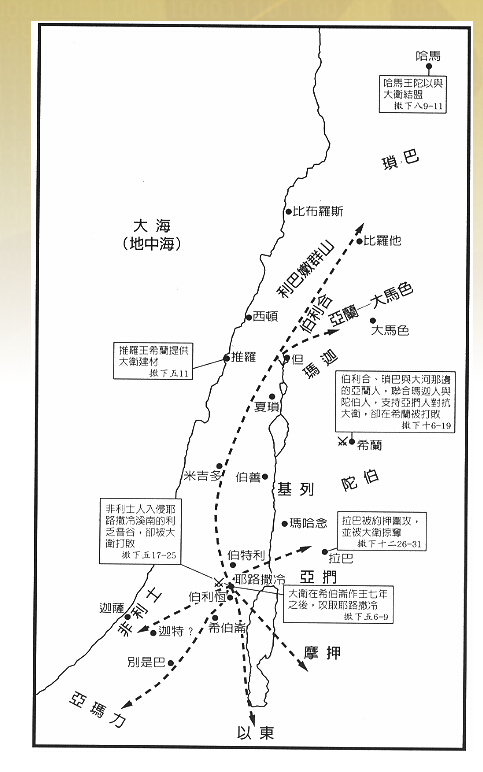

地图二

地图二

大卫作王期间的战争

![]()

──《丁道尔圣经注释》